La caricatura en Colombia a partir de la independencia

Curaduría

Beatríz González Aranda

Casa Republicana

diciembre 2

2009

junio 15

2010

Bicentenario de una nación en el mundo - Banco de la República

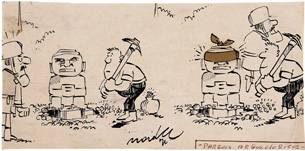

Naide (Jairo Barragán) (1949)

Parques arqueológicos

c 1970

Tinta sobre papel

9 x 20 cm

Biblioteca Luis Ángel Arango, archivo Cabarico

León Octavio

Balita: la bala perdida

1978

Colección particular, Bogotá

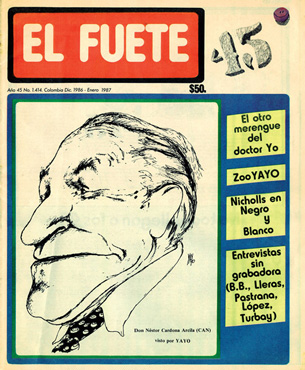

Yayo (Diego Herrera) (1961)

Don Néstor Cardona Arcila

El Fuete, nº 1.414, Pereira,

enero de 1987

Colección particular, Bogotá

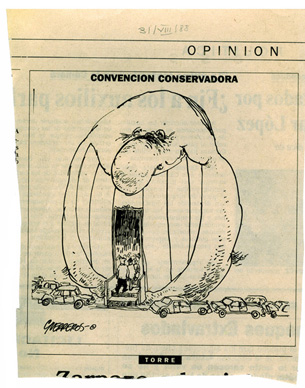

Guerreros (Rodrigo Guerrero) (1958)

Convención Conservadora

El Tiempo, Bogotá,

agosto 31 de 1988

Colección particular, Bogotá

Mico (Carlos Mario Gallego)

Papi ¿me prestas el carrito esta noche?

Sin fecha

Tinta, acuarela sobre papel

25,5 x 21 cm

Colección del autor

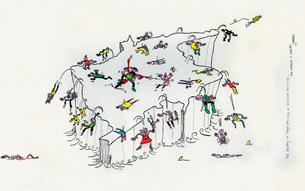

Jarape (Jairo Peláez Rincón) (1958)

Colombia

c 1988

Tinta y acuarela sobre papel

24,5 x 35 cm

Colección particular, Bogotá

Claudia (Claudia Rueda) (1965)

Barco y Pastrana

1987

Tinta sobre papel

17 x 25 cm

Colección particular, Bogotá

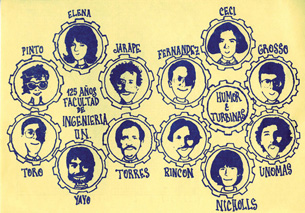

Taller de humor

Mosaico de caricaturistas

Sin fecha

Serigrafía

Impreso 19 x 24 cm

Colección particular, Bogotá

Rubens (Rubén Darío Bustos)

Jugando a la realidad

El Tiempo, Bogotá, diciembre 29 de 1994

Colección particular, Bogotá

El boom del dibujo de humor

Por Beatriz González Aranda

A mediados de la década de 1970 se comenzaron a lanzar ataques contra la caricatura y los caricaturistas del país. En las críticas se pedía una reforma, una revolución porque “es que a nuestros caricaturistas les falta eso: el don de la sátira”94. Esta crisis era difícil de aceptar teniendo en cuenta que los nombres de Héctor Osuna, Antonio Caballero, Naide y Ugo Barti figuraban en los más importantes periódicos de la capital.

Los dibujantes jóvenes trataban de renovar la caricatura con una modalidad que se denominó en Europa “dibujo de humor”. ¿Qué es el dibujo de humor? “Es un juego libre, despreocupado de la realidad. […] A veces el caricaturista encuentra su expresión —o su refugio— en el juego de las líneas y en la pura búsqueda gráfica […] un lenguaje de signos —que hace las palabras perfectamente superfluas—, que se funda sobre el principio de acuerdos ópticos, de dobles sentidos, de analogías y de metamorfosis formales. […] El dibujo de humor sirve para aprender a pensar a partir de imágenes, para enriquecer la percepción visual”95.

Los nuevos dibujantes de humor colombianos planeaban crear una agremiación apoyada por el Gobierno. Ellos afirmaban que “los escasos humoristas, o los que se tienen por tales, que ha habido en Colombia, han estado por lo general atados a la política de un periódico determinado, gracias a lo cual se han reducido a ilustrar situaciones y hechos sin intentar nada más”96. Entre los “escasos humoristas” que aceptaban estaba Naide. ¿Quién es aquel Naide por quien todos los jóvenes dibujantes de humor sienten admiración? La biografía de Naide es muy exigua. Nombre: Jairo Barragán. Seudónimo: Naide. Lugar de nacimiento: Ibagué. Fecha de nacimiento: 1949. Primera infancia: Flandes (Tolima), a orillas del río Magdalena. Estudios: Girardot, a orillas del río Magdalena, donde colaboró en periódicos locales, y Bogotá —paso efímero por la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional—. Lugares de residencia: Bogotá y Nueva York. Obras: dibujos de humor, collages y pinturas abstractas. Colaboraciones: El Tiempo, Semana. Su filosofía: seguidor de Saul Steiberg, quien afirmaba que “dibujar es una forma de pensar sobre papel”.

“¿A qué se debe el cambio de la caricatura que proponen los jóvenes?”, se pregunta el historiador del arte Germán Rubiano. Su respuesta se puede resumir en cinco puntos

1) La importancia del dibujo de humor en el mundo —con excelentes representantes latinoamericanos—.

2) Las publicaciones sobre este aspecto del arte que se han multiplicado y llegado hasta nosotros.

3) La presencia de los trabajos de Quino en los diarios del país.

4) La divulgación del arte moderno internacional en el que las distorsiones figurativas y los desfases de contexto son comunes y corrientes y liberan la imaginación.

5) La popularidad de las tiras cómicas97.

Según el profesor Rubiano “el escepticismo —cuando no el desinterés total— de los jóvenes por los personajes de la política […] Ellos (los dibujantes de humor) están empeñados en romper el exclusivo connubio de la caricatura con la política y en lograr una expresión más universal e intemporal”98. Magazín Al Día planteó la discusión desde el punto de vista de editores, periodistas y caricaturistas de las últimas generaciones. La revista preguntó si la caricatura enraizada en los acontecimientos estaba viviendo sus últimos momentos. Osuna relacionó el tema con los nuevos: “La falta de continuidad, de información, de ingenio político, etc., en los ‘nuevos’ se puede condensar en el hecho que pocos advierten, empezando por los directores de los medios, de ser esta una generación que no quiere ocuparse de la caricatura política convencional, sino del llamado humor gráfico, al cual van haciéndole, por necesidad periodística, implantes políticos”99.

Revistas y exposiciones

Los dibujantes se autopromocionaron con sus revistas, exposiciones y colaboraciones en los periódicos. Eran aún estudiantes de Bellas Artes en la Universidad Nacional y desde allí plantearon la crisis de la caricatura política y el lanzamiento del “dibujo de humor”. La publicación pionera fue Mofeta, nacida en junio de 1982; la dirigía Federmán Contreras y abarcaba dos temas: el erotismo que, como buenos freudianos, ocupaba la mayor parte, y la política internacional. Para mostrar su liberalidad, les encantaba la escatología.

En cuanto a la producción de material impreso se lleva las palmas el “Taller del Humor”, creado por alumnos de Bellas Artes de la Universidad Nacional. Su revista Humorun, publicada a partir de 1985, dirigida por Jorge Grosso y coordinada por Bernardo Rincón, era dibujada en su totalidad.

En julio de 1986 se publicó en Medellín Frivolidad, que reunía “a los principales caricaturistas del país que no poseen un empleo estable ni un salario mínimo” entre los que se contaban Mico (Carlos Mario Gallego), director de la revista, París, Chócolo, Mongo, Diego Mesa, Juan Ciro, Jesús Calle, Nicholls y Elkin Obregón.

El Fuete, la publicación más antigua de humor en Colombia (había nacido el 3 de enero de 1942, en Pereira, Risaralda), continuaba activa casi medio siglo después. Su fundador y director, Néstor Cardona Arcila (CAN), demostró su capacidad para relacionarse con los jóvenes dibujantes de humor. Recibió sus colaboraciones y los promocionó nacional e internacionalmente. Su empresa fue reconocida por WittyWorld Internacional Cartoon Magazine de los Estados Unidos.

En relación con las exposiciones de dibujo de humor se deben destacar dos, una en el Museo de Arte Contemporáneo del barrio Minuto de Dios (1984) y otra en el Centro Colombo Americano de Bogotá (1985). Las dos muestras dispensaron un buen escenario para difundir este nuevo arte.

Una exposición internacional se organizó entre el 13 de julio y primero de agosto de 1988, en el marco de actividades realizadas con motivo de los 450 años de la fundación de Bogotá. Manuel Cepeda, líder de la UP, afirmó en la presentación del catálogo que el arte “hace la más profunda crítica de la sociedad en que vivimos […]. Reír y reír en paz. Y esa consigna, en julio de 1988, cuando Colombia se debate tensamente por ganar el diálogo, la apertura, una nueva tregua, las reformas, la paz democrática, dicho en dos palabras, tiene una extraordinaria validez”100.

En 1989 se instituyó el “Primer Festival Internacional del Humor” en Calarcá, la segunda ciudad en importancia del departamento del Quindío. Fue organizado por Pro Arte-Calarcá, el Taller del Humor Gráfico y el Cartel del Humor.

“Implantes” políticos

Jorge Grosso (1957) es uno de los jóvenes activistas, una especie de apóstol del dibujo de humor, que posee conciencia de grupo y comprendió desde la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional, donde estudiaba, la necesidad de la agremiación. Ellos lograron lo que habían intentado los caricaturistas en el decenio de 1950: crear un grupo poderoso para defender y dar prestancia al dibujo de humor porque “creemos que hay que respaldar y responder por el trabajo de nuestra generación”101. A pesar de sus afirmaciones, Grosso trató todos los temas de la política en El Tiempo, en especial cuando acompañó los editoriales de Enrique Santos Calderón. No le tembló la mano para denunciar la posición hipócrita de los Estados Unidos ante el narcotráfico cuando retrató al Tío Sam aspirando cocaína.

Guerreros (Rodrigo Guerrero, 1958) estudió Bellas Artes en la Universidad Nacional. Se inició en La República y continuó en El Tiempo. “Mi maestro fue el pintor Ovidio Rincón Peláez. De él aprendí que el caricaturista tiene que ser malo, cáustico y buen lector. Malo quiere decir, respecto a algún personaje por ejemplo, conocer muy bien su vida pública —respetando la privada— pero aprovechando los elementos de su historia pasada para reutilizarlos en el momento justo. No solo debe causar sonrisas, sino ser dañino y provocar alguna reacción”102. El concepto de hacer daño con la gráfica se opone a la filosofía hedonista del Taller del Humor. El público reaccionó ante sus caricaturas porque le parecían irrespetuosas y nada constructivas.

Todos los ingredientes del buen dibujante de humor —línea expresiva, habilidad técnica, psicología— convergen cuando Guerrero retrata al presidente Gaviria en el momento en que lanza aviones de papel a un recipiente que dice PAZ y falla cada vez. Allí se condensa el momento en el que se complicó el proceso de paz con las FARC, el ELN y la disidencia del EPL durante la Asamblea Nacional Constituyente.

Ponto Moreno (1952) nació en Pacho, Cundinamarca. Trabajó como dibujante en la prensa y la televisión colombianas antes de viajar a París, en 1976, para estudiar cine de animación103. Se vinculó a publicaciones extranjeras104. El periódico Le Monde lo incluyó, en noviembre de 1990, junto con 31 caricaturistas e ilustradores, como único latinoamericano de la selección de los mejores artistas gráficos de Le Monde.

La autobiografía de Mico (Carlos Mario Gallego) arroja los siguientes datos: nació en Yolombó, hijo del relojero Carlos Enrique Gallego y de Libia Arango. Su propio padre le puso el sobrenombre de Mico. Primaria: escuela La Pajita, de Yolombó. Bachillerato: Liceo Aurelio Mejía, de Yolombó. Estudios superiores:

Comunicación, Universidad de Antioquia. Diseñador, columnista y caricaturista de El Mundo. En 1979 fundó con Elkin Obregón el periódico Lo-que-no-mata-engorda, que sólo llegó al primer número. En 1986 fundó la revista Frivolidad, con Gustavo Muñoz, que resistió cinco números. En Medellín publicó su primer libro en 1989, Mis mejores caricaturas. Durante el lanzamiento representó con sus amigos Los diez más pobres del mundo según la revista Infortune.

Según Elkin Obregón, “Mico es un auscultador de miserias. Nadie sabe como él en Colombia contar —o dibujar— las angustias de los ‘pobres de la tierra’, que no son otros que los marginados de Belisario o los pobres absolutos, tan caros al actual gobierno. Para hacerlo, cuenta con una especie de antena lumpenizada, que registra, con asombrosa puntería, los más leves movimientos sísmicos de la pobrecía nacional”105.

El clímax del dibujo de humor mezclado con la política se produjo entre 1984 y 1994; se puede fijar el año de 1989 como su cúspide.Esta época, la más dramática del siglo XX en el país, dio pie al culto por el humor. Tal como afirmó Enrique Santos Calderón “en medio de esa violencia —a la que a veces se suma la Naturaleza, como lo hizo en Armero con sus 25.000 víctimas— hay un país que trabaja y produce: que también sabe reír y gozar y se resiste a ser avasallado por la adversidad”106.

Los dibujantes de humor terminaron aceptando el tema político. Ellos y los caricaturistas gozaron de libertad de parte de los Gobiernos de turno. Fontanarrosa narró las experiencias de este arte en los Gobiernostotalitarios: “En la Argentina, en esos momentos, […] nos quedamos sin una cantidad de temas para tratar: por ejemplo desapareció la política, que es un excelente material de humor. No se podía hacer humor sobre cosas religiosas, tampoco sobre sexo o erotismo, ni sobre las Fuerzas Armadas, ni sobre la guerrilla, obviamente; lo único que restaba eran la farándula, el fútbol o los viejos chistes anacrónicos clásicos que todos los humoristas del mundo alguna vez hemos transitado, de náufragos, de suicidas, cosas que no tienen nada que ver con la realidad del país”107.

La propagación del dibujo de humor en Colombia

La gráfica del humor se esparció por todo el territorio colombiano. Antioquia, el viejo Caldas y los dos Santanderes fueron los más florecientes. Jarape (Jairo Peláez Rincón, 1958) representa una cuota importante de la provincia. No solo por sus orígenes sino por la labor que ha desarrollado en su región. Nació en Calarcá, Quindío, —“la capital mundial del dibujo de humor” como era conocida desde 1989—. Químico de la Universidad Nacional, se inició como caricaturista en 1982 en La República. Se vinculó al Taller del Humor. Colaboró en El Espectador, El Tiempo y El Nuevo Siglo. Creó sus primeros personajes para las tiras cómicas durante su permanencia en el Canadá, entre 1977 y 1980. Su mapa de Colombia, dibujado con habilidad de cartógrafo, muestra el territorio convertido en una isla donde sus habitantes corren y se lanzan desde las orillas para salvarse de la persecución de sicarios, quienes en sus clásicas motos disparan sus ametralladoras. No hay una fotografía, ni un editorial que ilustre más fielmente ese momento histórico de un país sitiado por el miedo, de lo que se llamó acertadamente “violencia multifacética”108.

Dentro del grupo cercano a Jarape se encuentran Calarcá (Arlés Herrera), cuya caricatura comprometida políticamente es considerada “radical, irrestricta, militante. Trazada más con el puño que con la mano”109. Nacido en Córdoba, Quindío, en 1956, es uno de los fundadores de la Escuela Nacional de Caricatura.

Vladdo (Vladimir Flórez) nació en Bogotá, en 1963, y creció en Armenia. De todo el grupo del Quindío es quien ha llegado más lejos, al convertirse en miembro activo de jet set y en colaborador de la revista Semana, como único caricaturista hasta el presente.

En Caldas también hubo actividad alrededor del humorismo gráfico. Un caricaturista tradicional, Ari (Fabio Arias Gómez) es sin lugar a dudas el representante de la región.

Nació en Pácora, Caldas, en 1946. Hizo estudios de Agronomía y Artes Gráficas, estos últimos en la Escuela de Bellas Artes de Manizales. Colaboró por muchos años en La Patria de esa ciudad. Ari aceptó con naturalidad el auge de los jóvenes dibujantes de humor en el país porque “trabajan en una forma más directa e irreverente”, aunque criticó la excesiva influencia de Naide y “el humor por el humor” porque “se desliga de las cuestiones objetivas y concretas de la caricatura. […]. Hacer humor por humor es una actividad simplemente recreativa”.

En Santander, el mejor representante es Kekar (César Augusto Almeida, 1959). Nacido en Bucaramanga, se inició en Vanguardia Liberal de su ciudad, a principios de 1970; la línea fina lo aproxima inconscientemente al argentino Fontanarrosa; las figuras y los temas son trabajados con crueldad; el contraste de bloques negros y los espacios blancos denota una preocupación por la estética. Sus caricaturas están cifradas por la información de los medios. Para él “una foto es algo muerto”, en cambio la caricatura parece ser la opinión cargada por la visión de las desigualdades y lo ridículo del “establecimiento”110.

Kekar no estaba solo. El principal medio, Vanguardia Liberal, acogió con entusiasmo a los jóvenes dibujantes de humor y ha difundido sus éxitos. Matty, Domingó (Luis Domingo Rincón Benítez), Panzuko (Mario Pineda), José Luis Lozano, Bravo, Ricky y Guillermo León Serrano, entre otros, comprendieron su misión y buscaron llanamente comunicarse con la ciudad y sus pobladores.

En Norte de Santander también se dio impulso a la gráfica crítica en el decenio de 1980. En 1983 se publicó en Cúcuta El Gallo “una manera distinta de reír en serio”, que era el suplemento humorístico del Correo Internacional. Esta publicación es una muestra de la expansión del dibujo de humor porque en ella se reunían los dibujantes más reconocidos de la región. Llama la atención la difusión de la tira cómica: allí se encuentran los problemas sociales como la falta de vivienda, dibujados por Agudelo’s (Wilson Agudelo) en el marco del dibujo de humor ortodoxo; la gráfica crítica política de Germán Suescún; y la más tradicional de Rodolfo Valenzuela Los matachitos en el loco.

La mujer, dibujante de humor

Es muy difícil encontrar mujeres caricaturistas en la historia del arte colombiano. Consuelo Lago ha sido creadora de “Nieves Carabalí”, un personaje bastante controvertido. Dibujada en silueta negra, ella misma se plantea problemas de identidad: “Quisiera que los que saben español me dijeran qué soy yo ¿tira cómica, caricatura, cartún? ¿Quién tiene la bondad de bautizarme? La autora, que pertenece a generaciones anteriores a la de los dibujantes de humor, considera que lo que hace son caricaturas111. El personaje o tipo que ha creado tiene implicaciones racistas cuando se considera que los negros solo podían desempeñar trabajos como el servicio doméstico o labores del campo.

Las nuevas dibujantes de humor proceden en su gran mayoría del diseño gráfico y por lo tanto utilizan recursos como el collage, en el caso de Ceci (Cecilia Cáceres Amaya) o técnicas a base de plantillas como lo hacía Elena (Elena María Ospina Mejía), quienes participaron en los primeros movimientos del Taller del Humor. Sus temas y tratamientos se alejaban de la agresividad propia de sus compañeros en los concursos y publicaciones. En general, las mujeres mostraban preocupaciones por el medio ambiente y la salud pública. Mia, autora de la tira cómica Subsana, manifestó en sus comentarios preocupaciones por la capital, y María (María Edith), nacida en Armenia, en 1976, de una generación posterior, representa problemas sociales de su región.

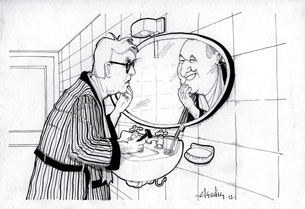

Una de las más sobresalientes caricaturistas es Claudia (Claudia Rueda), quien obtuvo en 1988 el Premio de Periodismo Simón Bolívar en la modalidad de caricatura. Ha aplicado su arte sintético, de fina línea, a los problemas de la política. Logró condensar, con una mirada al espejo, los problemas entre un presidente y un ex presidente ambicioso por la organización de la Asamblea Nacional Constituyente.

Un proyecto necesario

El dibujo de humor fue una apertura y produjo un florecimiento de artistas en diversos campos como la ilustración, los talleres, los premios en Colombia y en el exterior, la discusión y la renovación de la caricatura política. Las predicciones de 1984 se hicieron realidad: que estábamos “ante el germen de una manera novedosa de la práctica de la gráfica” y que unos jóvenes que exponían en el Minuto de Dios se convertirían “en la vanguardia del humor en Colombia”112. No todos ellos estuvieron a la vanguardia, pero dieron los primeros pasos.

No todo fue caricatura política. La enciclopedia latinoamericana del humor, publicación colombiana, contribuyó a la apertura hacia temas de la humanidad y del humanismo, permitió el conocimiento de grandes humoristas gráficos latinoamericanos y representó una situación inusitada en un país hermético. El internacionalismo de la gráfica crítica enriqueció el arte y el humor.

No hubo región del país donde no se mostrara o se hicieran talleres enfocados hacia la gráfica crítica. El Banco de la República inició en 1985 el proyecto Historia de la caricatura en Colombia, que tenía como objetivo investigar las fuentes de las caricaturas social y política en el país, a través de sus diversos representantes desde el siglo XIX hasta la década de 1980. El proyecto comprendió exposiciones y publicaciones para que, en medio de tanta apertura, no se perdiera la memoria.

Al parecer, mientras transcurría una década trágica y se iniciaba otra con pronóstico reservado, se hacía inevitable una reflexión sobre el humor.

La novedosa idea de cuestionar la caricatura tradicional a mediados 1970 e implantar el “dibujo de humor”, enriqueció las sensibilidades del dibujante y del observador, al intentar realizar el viejo sueño de Daumier: que un buen dibujo no necesite textos. Los jóvenes hicieron patente el antiguo debate sobre el predominio del intelecto sobre la pasión en el humorista. La caricatura política en el país del verbo, pudo sobrevivir; unida al dibujo de humor y gracias a su sentido crítico de los acontecimientos constituyó una historia más libre y expresiva.

94. María Mercedes Carranza, “Una historieta triste. Las tiras cómicas colombianas”, en: Nueva Frontera, Bogotá, nº 100, septiembre 30 de 1976, pp. 22-23.

95. Claude Roy, Bern Bornemann, op. cit.

96. María Mercedes Carranza, op. cit.

97. Germán Rubiano Caballero, El dibujo actual en Colombia. Dibujo de humor, catálogo, Bogotá, Centro Colombo Americano, marzo, 1985.

98. Ibíd.

99. Fernando Gaitán Salom, op. cit., pp. 14-18.

100. Manuel Cepeda, “De Ricardo Rendón a los artistas de hoy”, en: Por el derecho a reír en paz – Festival Latinoamericano del Humor Gráfico, catálogo, Bogotá, Semanario Voz, 1988.

101. Grosso y Yayo, “La caricatura en Colombia. Después de Osuna, Naide y Timoteo”, en: Al Día, Bogotá, nº 190, febrero 15 de 1985, pp. 39-45.

102. Luz Beatriz García Acosta, “Guerreros: una vida de caricaturas”, en: Carrusel El Tiempo, Bogotá, marzo 10 de 1989, p. 7.

103. José Hernández, “Pluma artística. El humor gráfico hace contrabando de ideas”, en: Lecturas Dominicales, El Tiempo, Bogotá, p. 12

104. Ibíd.

105. Elkin Obregón, proemio Mis mejores caricaturas, Mico, Medellín, Editora Frivolidad Ltda., 1989.

106. Enrique Santos Calderón, “Horribles 80: bien idos”, en: El Tiempo, Bogotá, diciembre 31 de 1989.

107. Ana María Echeverri, “Fontanarrosa: ‘Soy un optimista’”, en: La Bagatela, Bogotá, nº 4, Feria Internacional del Libro, 2 de mayo de 1988.

108. Enrique Santos Calderón, op. cit.

109. Germán Fernández C., op. cit., p.19.

110. Beatriz González “La caricatura en Bucaramanga” en: Historia de la caricatura en Colombia /7, Banco de la República, Museo de Arte Moderno Bucaramanga, 1989, p. 14.

111. Ricardo Cáceres, “La nueva generación está cumpliendo”, en: Al Día, nº 191, pp. 40-43.

112. Sergio Otálora Montenegro, “Los caricaturistas… ¿sólo le jalan los pelos al poder?”, en: El Espectador, Bogotá, julio 3 de 1984.